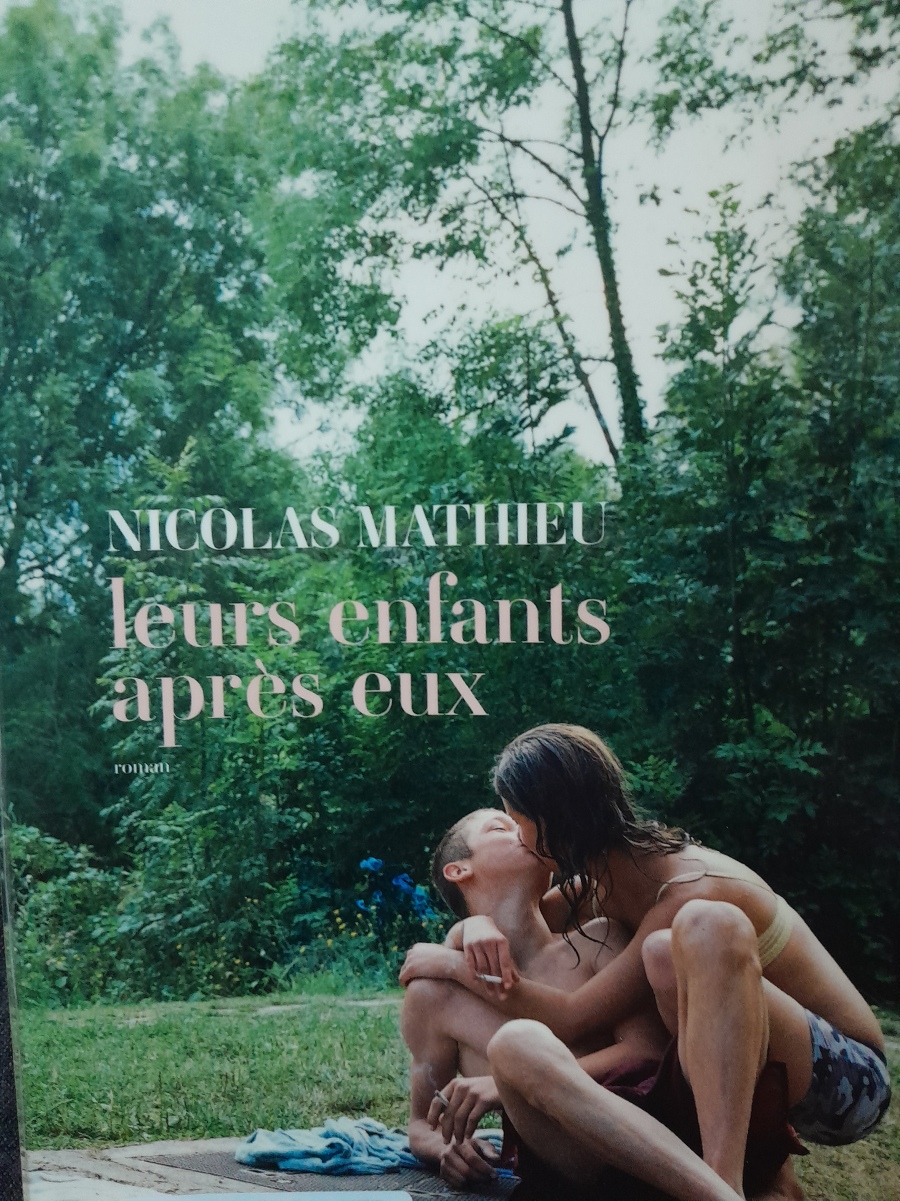

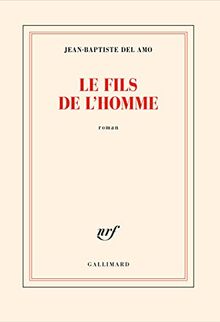

Cinq ans après son couronnement, le lauréat du prix Goncourt 2018 a enfin pu atterrir dans mes mains. En d’autres termes, il a été « empruntable » à la bibliothèque municipale. Je suis Lorraine – j’ai fait mes trois ans de lycée dans un internat à Metz où j’ai côtoyé la jeunesse issue de ce milieu post-industriel mosellan. J’adore les romans qui abordent des problématiques sociales, et plus précisément ceux qui mettent en scène la classe ouvrière. Autant vous dire que Leurs enfants après eux avait tout pour me plaire…

Et pourtant, pourtant…J’ai dû mettre au moins 150 pages avant de véritablement rentrer dans l’intrigue et une fois dedans, je n’ai pas été transcendée par celle-ci. Le sujet est passionnant, l’histoire bien faite, riche en rebondissements et donne lieu à des analyses sociologiques d’une grande finesse. Non vraiment, tous les ingrédients étaient réunis. Mais la lecture a été fade, sans doute parce que le point de vue est trop masculin. Attention, ce n’est pas une critique vis-à-vis de l’auteur, qui est excellent, mais une explication de ma froideur de lectrice. Je n’ai pu m’identifier au personnage principal ni ressentir la moindre empathie pour celui-ci – pas plus que pour les personnages féminins.

Il y a des romans qui vous marquent parce qu’ils vous ont touchée personnellement, ou encore parce que vous vous êtes attaché à leurs personnages, d’autres que vous avez détestés pour des raisons bien précises. Et puis, il y a ceux à côté desquels vous passez, tout en reconnaissant leurs qualités. Leurs enfants malgré eux est brillantissime, avec une dimension sociologique exceptionnelle, mais je n’en avais cure. Ce qui ne m’empêchera pas de rester professionnelle et d’analyser l’œuvre avec toute la rigueur que mérite ce blog.

Résumé

On traverse les années 90 – les chapitres sont intitulés à partir d’extrait de paroles de chansons emblématiques de l’époque. L’intrigue a lieu en Lorraine, à Heillange, dans la vallée de la Henne ; comprenez Hayange dans la vallée de la Fensch, avec sa fameuse statue de la vierge qui surplombe la ville et ses hauts-fourneaux.

L’histoire d’Anthony Casati, 14 ans, et de cette région dont les usines ont fermé il y a peu commence pendant l’été 1992. Lors d’un énième après-midi marqué par l’ennui au bord du lac, il décide avec son cousin de voler un canoë du club nautique et atterrit sur la plage. Il fait alors la connaissance de Steph.

Premier amour non réciproque et milieu social différent, un cocktail explosif pour un passage douloureux vers l’âge adulte. Presque aussi douloureux que la transformation que subit le petit monde qui l’entoure.

« It was a great time to be alive”

C’est ainsi que Noel Gallagher parle des années 90 dans le documentaire Supersonic. Alors amis de la nostalgie, bonsoir. Le roman est parsemé de références populaires à cette décennie si précieuse, la dernière avant le bulldozer Internet. Et pour les Français, quel plus beau souvenir des années 90 que la Coupe du Monde 98 ? La lecture des pages consacrées à cet événement majeur est un grand moment d’émotion. On revit ce après quoi « on pouvait mourir tranquille », cette conclusion sublime d’une décennie.

« Liza, Desailly, Zidane, Petit avec sa queue de cheval. Comme cinquante millions d’autres connards, Anthony s’était pris au jeu, son malheur temporairement suspendu, son désir fondu dans la grande aspiration nationale. Les patrons du CAC 40, les mômes de Bobigny, Patrick Bruel et José Bové, tout le monde était d’accord, à Paris ou à Heillange, c’était pareil. […] le pays bramait à l’unisson. […] Il suffisait de faire comme en Amérique, se croire la nation la meilleure du monde et se tourner la tête interminablement. » (p. 383)

Et nous revoici en demi-finale contre la Croatie. Le récit de l’hystérie collective suite au doublé de Thuram redonne des frissons – 20 ans plus tard.

« un ambiance complètement délirante. […] Le peuple se trouva tout à coup fusionné, rendu à son destin de horde, débarrassé des écarts et des positions […] Le pays entier venait d’accoster en plein fantasme. C’était un moment d’unité, sexuel et grave. Plus rien n’avait jamais existé, ni l’histoire, ni les morts, ni les dettes, effacées comme par enchantement. La France était bandée, immensément fraternelle. » (p. 403)

Mais pour arriver à cette victoire, il y reste une longue décennie à traverser laborieusement. Tout commence en 1992. La musique est sombre et Anthony entre dans l’adolescence. Les réseaux sociaux n’existent pas, MSN est encore loin. Les jeunes d’Heillange se croisent in real life et la rencontre amoureuse se fait de manière fortuite et déjà sensuelle, sur une plage en été. La couverture du livre annonce la couleur. Disons qu’à l’époque, les garçons fréquentaient des filles de chair et d’os et ressentaient vraiment ces fameux premiers émois sexuels. En d’autres termes, ils ne consommaient pas de porno. Le roman multiplie ainsi les passages emprunts de sensualité à travers le regard d’Anthony, en proie à la montée d’hormones caractéristique de son âge.

« Elle ouvrit son jean et entreprit de le faire glisser le long de ses cuisses, mais le tissu résistait, collé à sa peau. Puis elle fit passer son top par-dessus sa tête. Elle portait un maillot de bain clair, moins sexy que celui de l’après-midi. […]

Il la vit s’élancer vers la flotte, les cuisses rapides, les fesses élastiques. […] Son corps pénétra dans l’eau avec une exquise facilité. Quand elle reparut, sa bouche était grande ouverte, elle riait, et sa queue de cheval décrivait des cercles mouillés dans le vide. » (p. 51)

Tout semble plus brutal, plus « vrai », à l’image de l’effondrement de la sidérurgie française. Les rapports entre les êtres sont frontaux car le virtuel n’existe pas – non, ceci n’est pas un truisme. Même la musique est organique, très organique même. Le grunge explose et signe la bande-son de ce premier chapitre, celui de l’éclosion du mal-être adolescent en même temps que la violence du désir charnel.

« Sur la terrasse, le volume sonore monta d’un coup et tout le monde dressa l’oreille.

C’était ce truc qui passait en boucle sur M6. En général, ça donnait envie de casser une guitare ou de foutre le feu à son bahut […] C’était presque encore neuf, un titre qui venait d’une ville américaine et rouillée pareil, une ville de merde perdue très loin là-bas, où des petits blancs crades buvaient des bières bon marché dans leurs chemises à carreaux. Et cette chanson, comme un virus, se répandait partout où il existait des fils de prolo mal fichus, des ados véreux, des rebuts de la crise, des filles mères, des releuleuh en mob, des fumeurs de shit et des élèves de Segpa. » (p. 51)

Même s’il est sans doute fidèle à la réalité, ce portrait misérabiliste de la Seattle des années 90 m’amène tout naturellement à aborder la deuxième partie de ma chronique, et sans doute l’aspect le plus essentiel du roman.

Une société en pleine transition

La suite de l’extrait cité plus haut présente le contexte d’une telle société.

« À Berlin, un mur était tombé et la paix, déjà, s’annonçait comme un épouvantable rouleau compresseur. Dans chaque ville que portait ce monde désindustrialisé et univoque, dans chaque bled déchu, des mômes sans rêve écoutaient maintenant ce groupe de Seattle qui s’appelait Nirvana. » (p. 51)

La perte de repères s’annonce apocalyptique pour cette jeune génération et, comme le montre toute l’intrigue, pour ses parents. Le monde perd sa division en deux blocs distincts et l’affrontement entre deux modèles de société antagonistes qui en découle. Quel idéal reste-t-il après l’effondrement de la dernière opposition au capitalisme ? Avec la guerre froide, les choses étaient claires, au moins. Et le capitalisme n’était pas une fatalité, ni même la seule solution envisageable. Quelle raison de vivre reste-t-il aux habitants de la région après la désindustrialisation ? Avec l’usine, la vallée de la Henne et ses ouvriers vivaient selon une identité forgée par un travail productif, un travail qui avait du sens.

« Anthony la connaissait bien cette histoire. On la lui avait racontée toute l’enfance. Sous le gueulard, la terre se muait en fonte à 1800 °C, dans un déchaînement de chaleur qui occasionnait des morts et des fiertés. Elle avait sifflé, gémi et brûlé, leur usine, pendant six générations, même la nuit. Une interruption aurait coûté les yeux de la tête, il valait encore mieux arracher les hommes à leurs lits et à leurs femmes. Et pour finir, il ne restait que ça, des silhouettes russes, un mur d’enceinte, une grille fermée par un petit cadenas. L’an dernier, on y avait organisé un vernissage. Un candidat aux législatives avait proposé d’en faire un parc à thème. Des mômes la détruisait à coups de lance-pierre. » (p. 88)

Ce passage illustre bien la transition entre une industrie pour laquelle les hommes donnaient toute leur vie et une société du loisir que tous les Lorrains connaissent bien – à l’instar d’Amnéville. Les usines ferment et la population locale part travailler au Luxembourg, passant alors de l’industrie lourde à des emplois tertiaires bien payés mais fades et dénués de sens – appelons un chat, un chat : des « bullshit jobs ».

La fin de l’ère industrielle a également des conséquences sur les rapports humains, comme le montre les relations délétères entre les Casati et les Bouali, mises en scène par l’ intrigue autour d’une moto volée. Autrefois unis par le travail et le syndicalisme, les immigrés ou descendants d’immigrés italiens puis maghrébins se retrouvent sans lien. Résultat : le racisme et le repli communautaire explosent dans la région, avec toutefois un moment de grâce qui réside dans la banalité de la vie des Français : l’« intégration par les congés payés » (p. 307). Ayant déjà eu instinctivement cette impression d’être à ma place en pareilles circonstances, je salue la fulgurance sociologique de l’écrivain.

« Quand il revenait du Maroc en famille, Hacine se sentait toujours pris entre deux dépaysements. Cette fois-ci, tandis qu’ils empruntaient l’A7 avec Coralie, il avait éprouvé un spleen d’une tout autre nature. Dans les embouteillages, à la pompe, aux péages, sur les aires d’autoroute, il s’était senti admis, à sa place partout, comme les autres. […] ces transhumances épisodiques, le fameux chassé-croisé, faisaient office d’immense unificateur. […] Il se créait là plus d’identité française qu’à l’école ou dans les isoloirs. » (p. 307)

Du début à la fin du roman, il se déploie un jeu de miroir permanent entre le destin de cet adolescent et de ces congénères d’une part et celui du lieu façonné par le sang et la sueur des ancêtres. Les uns représentent l’avenir, les autres le passé ; et le tout est une photographie d’une région en pleine transition, dans une perte de repères aussi violente qu’une crise d’adolescence.

« Des enfants avaient été dévorés, par des loups, des guerres, des fabriques ; à présent Anthony et Steph étaient là, constatant les dégâts. Sous leur peau couraient un frisson intact. De même que dans la ville éteinte se poursuivait une histoire souterraine qui finirait par exiger des camps, des choix, des mouvements et des batailles.

— Tu voudrais pas sortir avec moi ? » (p. 137)

Un roman d’apprentissage trop « masculin » à mon goût

Leurs enfants après eux n’est pas un Germinal post-ère industrielle, mais bel et bien un roman d’apprentissage dont ce pauvre Anthony est le personnage principal. Il appartient, comme l’indique le titre, à la génération d’adolescents dont les parents ont subi la fermeture des mines et l’instauration du tout tertiaire. Alors même si le roman noir de Zola comportait des scènes de sexe assez crues, celles du Prix Goncourt 2018 représentent l’essence même de l’intrigue qui dépeint l’évolution d’un jeune de quatorze ans vers l’âge adulte.

Si je choisis de terminer mon analyse sur cette aspect, c’est parce qu’il explique mon rejet du roman. Le point de vue est très masculin car – et Nicolas Mathieu, gauchiste assumé en couple avec une princesse monégasque (de rien pour l’uppercut, c’est gratuit !), ne s’en est jamais caché – le sentiment de déclassement et l’humiliation sociale d’Anthony sont inspirés de la jeunesse de l’écrivain. Et même si Anthony ne cherche pas à s’extraire de sa classe sociale, il fréquente la redoutable Stéphanie, fille d’un notable du coin et tête en maths vouée à un brillant avenir. Il subira le déterminisme social et géographique – « cette empreinte que la vallée avait laissé dans sa chair. L’effroyable douceur d’appartenir » (p. 425), pendant qu’elle fera une prépa à Paris. Or c’est très masculin de rester englué dans son milieu parce qu’on a rien branlé à l’école.

Malheureusement pour moi, le dépit amoureux androcentré sent le réchauffé. La littérature a longtemps été quasi exclusivement créée – du moins de ce qu’on lit et étudie en masse – par des hommes même si elle a, est reste, majoritairement lue par des femmes. C’est pourquoi j’ai l’impression d’avoir croisé des dizaines d’Anthony en littérature et au cinéma. En résumé, c’est « ouin, ouin, elle ne veut pas de moi parce qu’elle est trop bien pour moi. Je ne suis qu’un petit voyou et c’est une fille de bonne famille qui travaille bien à l’école ». Évidemment que le roman est bien plus que cela, mais c’est ce que j’en retiens en premier – ex aequo avec la dimension sociale du récit – et j’en suis navrée.

Le choix « professionnel » du jeune homme à la fin va dans ce sens. TOUT est typiquement masculin, même si encore une fois, ce n’est pas un reproche puisque c’est bien normal ! J’explique simplement pourquoi je suis passée à côté du récit par manque d’empathie pour ce personnage. Les clichés de genre s’accumulent, du « male gaze » éculé des passages érotiques à la militarité, en passant par la violence physique, l’alcoolisme du daron dépressif et surtout, surtout, la passion pour la mobylette. Un élément qui est au cœur de l’intrigue et dont je me serais bien passé.

Voici un extrait éloquent sur ce fameux « male gaze ». Ici, des vieux regrettent leur jeunesse. Même si cela reste cohérent par rapport au titre et au propos du roman – à savoir la mutation sociale d’une génération à l’autre, forcément accompagnée d’une certaine tristesse pour les anciens –, le regard de vieux libidineux nostalgiques de leur jeunesse me fait saturer.

« Renifleurs et fats, ils présumaient la première fois, et s’en émouvaient jusqu’à la colère. Eux qui couraient vers le terminus, avec leurs affaires dispensables et leurs responsabilités cancérigènes. Un jour, ces gamines aérodynamiques, leurs seins pointus, leurs jambes sorties du moule trois secondes plus tôt, seraient au lit avec des garçons. Elles ouvriraient leurs cuisses et prendraient dans leur bouche des sexes roses. […] ils auraient aimé, une fois encore, détenir le privilège d’abolir un peu de cette blancheur. Les lignes à peine tendues des jeunes filles les tourmentaient si fort, et leur ventre plat, leur peau comme de la peinture automobile, eux qui avaient tout gagné pour se rendre compte que le commencement seul comptait. » (p. 119)

Beurk. C’est du Houellebecq bien écrit. La comparaison s’arrête là, car on ne sent pas l’once d’un début de misogynie chez Nicolas Mathieu, et ses analyses sociologiques sont au contraire très justes et pleines d’une sincère compassion pour le sort des femmes prolétaires. C’est peut-être cela, être de gauche : décrire le déterminisme social avec une franchise cinglante, et non avec mépris.

« Ces femmes qui, d’une génération à l’autre, finissaient toutes effondrées et à moitié boniches, à ne rien faire qu’assurer la persistance d’une progéniture vouée aux mêmes joies, aux mêmes maux. […] Dans cette obstination sourde, il devinait le sort de sa classe. […] un enfer de reconduction sans but ni fin. » (p. 350)

Heureusement que les femmes prennent leur revanche une fois les enfants élevés et les maris enlevés. Comme si l’abnégation payait finalement. Et que les hommes, de leur côté, payaient eux aussi…mais dans l’autre sens du terme. J’ai rarement lu quelque chose d’aussi juste, à l’opposé de la vision masculiniste de la femme seule et malheureuse. L’accumulation de telles fulgurances d’écrivain suffit à elle seule à justifier le Goncourt.

« C’était fou le nombre de femmes seules qui voulaient profiter de la vie. Elles faisaient des balades, s’inscrivaient à des voyages organisés. […] Elles se marraient désormais entre elles […] Toutes ou presque avaient connu des grossesses multiples, des époux licenciés, dépressifs, des violents, des machos, des chômeurs, des humiliés compulsifs. […] Inconsolables depuis que leurs fameuses usines avaient fermé, que les hauts-fourneaux s’étaient tus. […] Tous ces mecs, ou à peu près, étaient partis par le fond. Les fils aussi, en règle générale, avaient mal tourné […] Tout ce temps, les femmes avaient tenu, endurantes et malmenées. » (p. 419)

Tous ces ingrédients – les mauvais comme les très bons que je viens d’évoquer – en font un roman social fidèle à la réalité. J’en profite pour confirmer la véracité de cette description des « cassos » mosellans :

« Ils multiplièrent les anecdotes du genre, la vallée en regorgeait. Des histoires de familles tuyaux de poêle où les frères, les pères, les cousins se confondaient dans des arbres généalogiques tarabiscotés. Des récits de braquages de bureaux de poste au pied de biche, des courses-poursuites en Massey Ferguson, des bals se finissant à coups de chevrotine, les grosses têtes, des fraudes aux allocs, des incestes poursuivis sur trois générations, le folklore quoi. » (p. 283)

Dommage que le négatif l’emporte sur le positif. La femme que je suis sature vite et se dit que finalement, le genre de l’écrivain compte. Et les (avant)-dernières phrases du roman me confortent dans ce ras-le-bol du tout masculin.

« Il enfourcha la Suzuki et regagna très vite la départementale. Dans ses mains, il retrouva la trépidation panique du moteur, ce sentiment d’explosion imminente, le bruit infernal, le délicieux parfum des gaz d’échappement. […] le grain de la route familier comme la peau d’une fille. »

Quitte à ouvrir un bon roman de prolétaire garanti sans stéréotypes masculins, autant se tourner vers une autre compatriote lorraine qui excelle dans ce domaine.