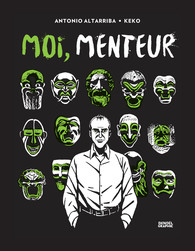

Je vous épargne le topo sur le livre qui attise ma curiosité depuis un présentoir de la bibliothèque municipale, puisque je vous l’ai déjà servi dans mes deux chroniques précédentes. À une différence près, et non des moindres : on parle d’une BD. Or je n’en avais pas chroniqué depuis Maus d’Art Spiegelman ! Un bel objet à la charte graphique si particulière m’appelait ce jour-là et je n’ai pas regretté d’avoir suivi mon instinct.

Après Moi, assassin et Moi, fou, ce dernier opus de la trilogie du Moi décortique les mécanismes du mensonge. Pour l’ayatollah de la vérité que je suis, ce livre a été salutaire car il m’a mis dans les dents une dose de cynisme suffisamment importante pour calmer mon utopisme.

Résumé

Comme je le disais, la charte graphique ne peut laisser indifférent : les illustrations sont en noir et blanc, avec des touches agressives de vert pour souligner la dimension diabolique du propos. Autant vous dire que l’ambiance est assez anxiogène de la première à la dernière case.

Et pour cause ! Cette BD espagnole largement inspirée de la réalité traite du mensonge en politique à travers l’histoire d’Adrián Cuadrado. En plus de mener une double vie – une femme et deux enfants à Vitoria d’un côté, une maîtresse à forte poitrine dans la capitale espagnole de l’autre –, ce conseiller en communication du Parti Démocratique Populaire est un véritable maître dans l’art de mentir au peuple afin de mieux le manipuler.

Au départ, sa mission consiste à mettre en lumière le jeune Javier Morodo, nouveau porte-parole du parti et ouvertement homosexuel. L’objectif est clair : un bon « gaywashing » au sein d’un parti dont les grands pontes ne cachent pas leur homophobie lors des discussions privées.

Mais le rôle d’Adrián prend une tout autre tournure lorsqu’il découvre les trois têtes de conseillers municipaux dans des récipients en cristal…Qui se cache derrière cette mise en scène macabre ? Le parti ultra corrompu qui, souhaitant se débarrasser d’élus « problématiques » sans en être inquiété, fait croire à des homicides commis par un artiste détraqué coutumier de ce genre de performances artistiques ? Ou bien ce dernier est-t-il vraiment coupable ? À cela s’ajoute des manigances destinées à récupérer un monument historique de Vitoria.

Adrián va de surprise en surprise. Tout semble lié, mais comment va-t-il s’en sortir ? Quelle évolution pour sa carrière et pour ce Parti Démocratique Populaire ultra corrompu ?

Un polar aux allures surréalistes

Je pense que ces deux aspects, ces deux faces d’une même pièce, prennent forme dans le code graphique même de l’album. Comme indiqué précédemment, il est composé de dessins en noir et blanc avec des touches agressives de vert. Or le noir et blanc évoque l’univers du polar, conformément à l’intrigue policière, tandis que ce vert criard donne un effet surréaliste à l’album.

Ce deuxième aspect est moins évident si on se contente de lire cette chronique, mais dès les premières pages de la BD, il plane une atmosphère presque irréelle. En effet, le lecteur est plongé dans une Vitoria – à noter que, ignare non-hispanophile, j’ignorais l’existence même de cette ville avant d’ouvrir le bouquin ! – gothique et impressionnante. C’est d’ailleurs la ville de l’auteur et je trouve qu’il lui rend un bel hommage : les monuments historiques sont au cœur de l’intrigue et paradoxalement, le caractère sulfureux de cette dernière vient sublimer la capitale basque.

Quant au caractère « policier » de l’intrigue, difficile d’en parler sans divulgâcher. Et si je n’ai parfois aucun scrupule à dévoiler des fins d’intrigues, ou même des moments clés, ce serait un sacrilège de le faire pour une BD à suspense. Alors je me contenterais de dire que le scénario d’Antonia Altarriba fait honneur au crayon de Keko – oui, dans ce sens-là ! – et que le lecteur est tenu en haleine jusqu’au bout grâce à une imbrication d’énigmes gravitant autour d’Adrián.

Ce personnage cynique mais pas monstrueux – somme toute, un politicien assez banal – happe le lecteur qui se demande ce qu’il adviendra de sa carrière, mais surtout qui est à l’origine des têtes coupées. Le macabre de celles-ci est d’ailleurs représenté à l’aide du fameux vert. À noter que le choix de la couleur de l’espérance pour faire ressortir l’horreur et la surprise fonctionne à merveille. Nombreux sont les dessins où le regard stupéfait d’Adrián constitue l’unique touche de couleur dans un noir et blanc ostensiblement anxiogène.

La noirceur de la politique espagnole

« Toute ressemblance avec la réalité politique espagnole entre 2016 et 2019 n’est qu’insidieuse coïncidence. » Ce faux avertissement en introduction de la BD ne laisse aucun doute quant à la réalité dénoncée.

Certes les dessins sont en noir et blanc parsemés de vert, mais le propos est d’une noirceur totale. Le microcosme politique espagnol apparaît comme un monde ultra corrompu et pourri jusqu’à la moelle. À l’instar d’Adrián, personne n’est honnête et personne ne croit en ses idées. D’ailleurs, personne n’A d’idées. Vers la fin de l’ouvrage, une haute fonctionnaire de l’Union européenne résume la situation avec rage. Car les scandales ne font que desservir ce projet politique aussi complexe qu’ambitieux qu’est l’Union européenne.

« L’européisme régresse dans tout le pays…Nous devons reconquérir le cœur des citoyens…et la gabegie espagnole n’y aide pas…

La corruption du PDP contamine d’autres partis, y compris d’autres pays…L’idée que tous les politiciens mentent et volent se diffuse à travers l’Europe…

Pour couvrir votre corruption, vous intimidez des juges et des journalistes…La police aussi…Vous avez créé une « brigade politique » au service de votre parti…Un pays comme l’Espagne ne peut pas tomber si bas…Pas au sein de l’UE… » (p. 141)

Les chiffres sont accablants, et je dirais même à tomber par terre.

« En ce moment, la corruption en Espagne représente quelque 90 milliards par an, soit 8% du PIB…

Dans votre seul parti, mille personnes sont traînées en justice…Tout le monde tape dans la caisse

Et maintenant, ce jugement qui vous qualifie d’organisation criminelle…Si on tirait sur ce fil, les élections des douze dernières années pourraient être invalidées…» (p. 141)

Le mensonge en politique

Bien évidemment – et malheureusement –, la réflexion de cette BD sur la corruption et le mensonge en politique dépassent les frontières espagnoles. Les auteurs dénoncent un système qui les touche et les révolte à titre personnel, en tant que citoyens espagnols, mais n’importe quel individu de cette planète peut y retrouver des pratiques politiques avérées dans son pays.

Le thème principal de cet album n’est pas seulement abordé à travers l’intrigue. Il est aussi traité de manière frontale dans des espèces d’apartés, lors desquels nous sommes plongés au cœur des pensées, ou plutôt des calculs des personnages. Voici donc une sélection des vérités les plus marquantes de l’ouvrage.

Le masque social

L’appartement d’Adrián comporte une pièce dont les murs sont recouverts de masques, lesquels renvoient, de la manière la plus cynique et assumée qui soit, au calcul politique. Le lecteur ne peut s’empêcher de faire le rapprochement entre ces masques et les têtes tranchées des conseillers municipaux. Qu’en déduire ? Bas les masques ? L’artiste soupçonné de les avoir tués a-t-il voulu mettre à mort la mascarade politique en exhibant des vrais visages ? Libre à chacun d’interpréter ce rapprochement comme bon lui semble, mais revenons-en au discours d’Adrián sur le masque social.

« Nous sommes tous des personnes…Autrement dit, des masques…Les Grecs nommaient Personne le masque que portaient les acteurs pour monter sur scène…

Nous n’avons pas de personnalité, mais simplement un ample éventail de personnages que nous adoptons selon les situations…Il n’y a pas un moi, seulement des circonstances…

Et nous aurons autant de moi que de situations différentes…Nous sommes la personne qui nous arrange à chaque moment donné ou celle qu’on nous pousse à être… » (p. 40)

Je trouve sa réflexion très juste et j’ai toujours gardé ce constat – car je n’ai pas attendu de lire Moi, menteur pour le faire – dans un coin de ma tête. De quoi mettre en difficulté les coachs en développement personnel qui vivent de la connaissance de soi.

J’ai toujours remarqué que les personnalités étaient mouvantes, qu’il était presque impossible de définir quelqu’un – encore moins soi-même. Les personnalités ont certes une base, mais elles sont en perpétuelle adaptation par rapport à un environnement donné.

La puissance absolue et mortifère du verbe en politique

Elle est infinie. Inutile de regarder du côté des victoires passées et récentes des démagogues, les seules campagnes présidentielles sont là pour nous le rappeler tous les cinq ans. Mais le langage politique est capable de bien plus que de remporter des élections. Il peut gargariser les foules et les pousser au sacrifice dans un contexte de guerre. La manipulation est totale et une fois encore, le cynisme parfaitement assumé.

« Pour Dieu, pour la patrie, pour la révolution, pour le parti, pour le leader…La cause importe peu…Ce qui compte, c’est le degré d’adhésion…

On peut appeler cela patriotisme ou fanatisme, mais là réside la puissance suprême du langage…

Le discours politique est le triomphe du verbe…Capable de convaincre l’électeur qu’il participe du récit…À elle seule, l’ingénierie lexicale accomplit la programmation mentale…

Inutile de menacer…Encore moins de tuer…Ce sont des vestiges de l’époque où nous ne disposions pas des outils actuels de persuasion… » (p. 57)

« Au commencement était le Verbe » : le populisme tout-puissant

Dans le prolongement de l’idée précédente, un Congrès qui réunit tous les populistes – revendiqués, bien évidemment ! – d’Europe donne lieu à une analyse criante de vérité sur la puissance de ces mouvances. Le discours est si important qu’il supplante les actes. Le vide devient substance par la seule force des mots. L’intervenant sur la scène ne mâche pas les siens.

« Le populisme radical a réussi à dépasser l’opposition traditionnelle libéralisme-marxisme…Une bonne stratégie de communication permettra bientôt de l’imposer…Car le populisme se nourrit davantage de discours que d’actions…

L’unique action possible est dictée par les marchés…La politique n’est qu’un récit…Un récit invérifiable…On peut donc introduire ce que l’on veut dans l’histoire…

À l’ère de la communication, le rôle du langage a changé…Ce n’est plus la chose qui a besoin d’être nommée…C’est le nom qui fabrique la chose…

Plus le message sera brutal, plus le débat durera longtemps…C’est pourquoi nos messages nos messages ne doivent pas être véridiques, mais brutaux… » (p. 139)

On le constate régulièrement dans le débat public. Les populistes ne cherchent pas à proposer des solutions viables et encore moins à agir, mais à secouer les masses avec des paroles qui choquent ou au moins qui interpellent. Pas étonnant que ce soient Zemmour & co qui fassent de l’audience.

Les conseillers politiques au service des dangereux psychopathes qui nous gouvernent

L’analyse politique n’empêche pas d’observer les individus aux plus hautes fonctions sous la loupe de la psychologie. On se doute bien que la politique au sens contemporain – et non grec – du terme est réservée aux fous ; il faut une sacrée dose de mégalomanie pour accepter de prendre autant de coups dans le but d’exercer son pouvoir sur les autres.

Dans Moi, menteur, le politique dépeint veut diriger à tout prix – et le prix est immense, en effet – pour soi et non pour accomplir ce qui semble juste pour le bien commun. Les autres ne sont qu’un moyen et non une fin. Or quelle est la principale caractéristique du psychopathe si ce n’est le manque d’empathie ?

« Ils sont malades…Les gens ne savent pas que nous sommes gouvernés par de véritables fous…Mégalomanes, narcissiques, paranoïaques, psychopathes, cleptomanes, ivrognes…

Seuls les malades peuvent accéder aux postes de pouvoir…Les puissants pensent que leur vie vaut plus que celle des autres…

Ils vont jusqu’à juger que ceux qui ne s’identifient pas à eux méritent la mort…La mort politique et, s’il le faut, la mort tout court…

Voilà en quoi consiste l’exercice du pouvoir…» (p. 145)

Mais ces personnalités se nourrissent de et nourrissent toute une cour. Le personnage d’Adrián incarne à merveille ces conseillers cyniques aux dents longues, principaux artisans d’un système politique pourri de l’intérieur.

« Les conseillers participent à leur égolâtrie…Un bon conseiller peut convaincre n’importe quel imbécile de son génie…Au fond, c’est cela, notre travail… » (p. 145)